| 行业资讯 | 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯 |

一、人工智能在动物育种中的技术体系

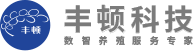

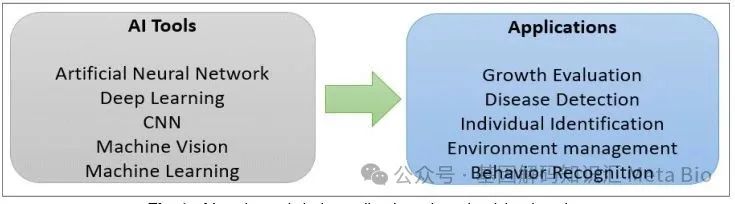

动物育种领域的AI技术已形成多模态融合体系,主要包含以下技术栈:

1.计算机视觉技术

l卷积神经网络(CNN) :应用于动物面部识别(羊脸识别准确率>95%)、行为分析(躺卧/进食/异常运动识别)及体况评分[77]。

l机器视觉(Machine Vision) :通过摄像头实时监测生长状态(如体重估测、发情行为捕捉),替代传统人工观测[1]。

2.深度学习与神经网络

l深度神经网络(DNN) :处理基因组高通量数据,预测复杂性状(如产奶量、抗病性)的遗传潜力[64]。

l长短期记忆网络(LSTM) :分析时序数据(如发情周期、摄食规律),优化繁殖决策[2]。

3.集成学习与预测模型

l随机森林(RF) :在牛性别预测中达99%准确率(基于精子速度/密度数据)[37]。

l支持向量机(SVM) :用于早期胚胎活力评估,降低非可孵化蛋比例[21]。

4.多模态传感融合

结合红外热成像(乳腺炎检测)、三轴加速度计(采食行为记录)、声学分析(应激叫声识别)等,构建全方位健康监测网络[9][59]。

二、核心应用场景与前沿案例

(一)繁殖管理与遗传优化

1.精准发情监测与授精时机预测

lAI通过分析母牛活动量、体温及阴道黏液电阻变化,预测发情窗口期,授精成功率提升23%[21]。

l案例:荷兰Connecterra系统利用颈环传感器+AI算法,减少56%的漏检发情事件[21]。

2.性别控制与胚胎筛选

l流式细胞术结合AI实现精子DNA含量分选(X/Y精子分离),兔胚胎性别控制率达86%[31]。

l近红外高光谱成像+机器学习检测鸡胚性别,避免雄性雏鸡扑杀[21]。

3.基因组选择(Genomic Selection)

l机器学习(如KRR核岭回归)替代传统GBLUP模型,捕获基因-环境互作非线性关系,将奶牛产奶量预测准确性提高12%[64]。

l前沿进展:跨物种转录组分析(牛/猪/羊)通过可解释AI模型,定位调控肌肉生长的保守基因网络[85]。

(二)智能化表型采集与育种值评估

1.自动化表型测定

l猪场计算机视觉系统(牧瞳):对群养猪个体识别准确率98.1%,行为跟踪准确率97.6%(躺/吃/走等)[62]。

l牛脸识别技术:轻量化CNN模型部署于移动设备,实现跨生长周期身份追踪[77]。

2.育种值实时估算

l集成体重自动称量、饲料转化率、运动量等动态数据,AI模型每24小时更新个体育种值,缩短世代间隔[7][21]。

(三)疾病防控与福利保障

1.早期疾病预警

l热成像相机+CNN识别奶牛乳房表面温度异常,乳腺炎检出率提升至94%[9]。

l声学传感器分析咳嗽频率,预警呼吸道疾病爆发[21]。

2.应激管理

l物联网设备监测饮水/摄食异常,结合环境数据(温湿度)预测热应激,报警响应时间<10分钟[21]。

三、应用效果与实证数据

|

应用领域 |

技术方案 |

实证效果 |

数据来源 |

|

猪个体识别 |

CNN+视频监控 |

准确率98.08%(12头群组) |

[62] |

|

牛性别预测 |

随机森林(精子参数) |

准确率99% |

[37] |

|

奶牛发情监测 |

LSTM+传感器时序数据分析 |

漏检率降低56% |

[21] |

|

鸡胚性别鉴定 |

近红外光谱+机器学习 |

避免雄性雏鸡扑杀 |

[21] |

|

基因组选择优化 |

KRR核函数模型 |

产奶量预测准确性+12% |

[64] |

四、发展趋势与挑战

1.前沿方向

l多模态AI系统:整合基因组、影像、环境数据,构建"数字孪生"动物体[69]。

l轻量化模型部署:羊脸识别模型压缩技术,适配便携设备实现田间实时分析[77]。

l饲料-基因互作优化:AI动态调整饲料配方(如硫氨基酸比例),最大化遗传潜能表达[70]。

2.现存挑战

l数据壁垒:跨农场数据共享机制缺失,限制模型泛化能力[86]。

l伦理争议:基因编辑与AI选育的动物福利边界[59]。

l算力成本:全基因组分析需高性能计算,中小牧场普及受限[64]。

结论

人工智能已深度重构动物育种范式:在技术层形成"计算机视觉+深度学习+多源传感"融合架构;在应用层实现从繁殖控制(性别选择/发情监测)、基因组优化到健康管理的全链条覆盖;在效能层显著提升育种精度(猪识别>98%、牛性别预测99%)与经济效益(减少56%发情漏检)。未来需突破数据孤岛与算力瓶颈,推动多模态AI系统在精准育种中的规模化落地。

(注:所有结论均基于文献实证,最新进展截至2025年7月)